Kleine Kulturgeschichte des Gewitters

Karl-Heinz Hentschel, März 1993 (*)

Die Meinungen des Altertums

Der nordische Blitzgott Donar

Gewittertheorien zur Zeit der Aufklärung

Supprian versuchte zu erklären, weshalb bei bewegter Luft, in den Wasserteilchen geschwinde Feuerteilchen sind und Dünste aufsteigen. Diese Dünste gehen für ihn offensichtlich nicht mit der Wolkenbildung einher; nach seiner Theorie können die Wolken lediglich den Aufstieg der Dünste begünstigen. Wenn zum Beispiel eine Wolke vor der Sonne steht, kühlt die Luft zwischen ihr und der Erde ab, und die Dünste müssen dann in die Höhe steigen. Mit seinen Worten: "So ist hieraus klar, wie eine finstre Wolcke vermögend sey das Aufsteigen derer Dünste von der Erde zu befördern. Alle Wasser, morastige Örter, Gottesäcker, Gerichtstätten, Schindanger, müssen demnach, wenn die Sonne stark geschienen und wenn die Luft kühle wird, beständig ausdünsten." Aber damit gibt sich Supprian noch nicht zufrieden. Er beschreibt des weiteren sehr ausführlich, wie Mensch und Tier über ihre "Schweißlöcher" ebenfalls ständig ausdünsten, und der Leser erfährt im folgenden, daß an seiner Fingerspitze auf die Größe eines Sandkornes 1250 Schweißlöcher kommen, daß Dünste aus der Nase austreten und mit dem Atem ausgeblasen werden. Die Aufzählungen umfassen schließlich noch die Ausdünstungen von Pfanzen, Tieren, Brunnen, Seen, Flüssen und toten Körpern. Alle diese Ausdünstungen bringen nach Meinung Supprians Schwefel in die Luft. Er führt weiter aus: "Ich verstehe unter dem Schwefel, alles was sich entzünden kann." Auch das Blut von Menschen und Tieren enthält für ihn Schwefelteile, denn: "Wenn man das Wässerichte von dem Blut abrauchen läßt, bleibt eine rote Erde zurück, welche sich von dem Feuer entzündet."

Es werden noch eine Reihe von weiteren Gründen für die Dünste aufgeführt, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Erwähnenswert ist aber noch, wie sich der Autor die Entzündung der Dünste vorstellte. Er war der Ansicht, daß sich Dünste von selbst entzünden, wenn sie sich an einem engen Ort häufen, und er verglich den Vorgang mit der Selbstentzündung von feuchtem Heu. Wenn sich schweflige Dünste in der Luft ohne Knall entzünden, so Suprian, dann spreche man vom Wetterleuchten. Wenn aber auf die Entzündung ein Knall folge, so nenne man die Flamme den Blitz und den Knall den Donner. Supprians Erklärung für Blitz und Donner war also recht einfach. Im Anschluß daran gibt er noch ausführliche Darstellungen über die Stärke des Blitzes und seine Wirkungen auf Menschen, Tiere und Bauten, und am Ende ist zu erfahren, daß die vom Gewitter Erschlagenen an einen kühlen Ort mit feuchten Ausdünstungen gebracht werden sollten, beispielsweise in einen sehr tiefen Keller, damit sie wieder Atem holen könnten.

Abschließend seien noch einige der Vorkehrungen genannt, die Suprian zum Schutz vor Gewittern empfiehlt. Weil Schweiß und schweflige Ausdünstungen den Blitz auslösen können, soll in dem Zimmer, in dem man sich während des Gewitters aufhält, keine dichte Luft sein. Es folgt die Empfehlung: " Ein Mittel wäre, sich zu der Zeit von einem starcken Schweiß zu befreyen, daß man ein weisses Hemde anlegte, und den Leib mit kaltem Wasser waschte, und die schweflichten Dünste in der Luft zu zerstreuen, wäre ein Feuer aus einer grossen Canone die beste Beschützung. Es ist derowegen ebenfalls nicht ungegründet wenn an einigen Orten, wo ein Gewitter ist, mit vielen Glocken geläutet wird." Hier erinnert Supprian an einen Brauch, der seit Jahrhunderten üblich war: das Läuten geweihter Glocken zum Schutz vor Hagel, Unwettern und Gewittern.

Die Glockenweihe

Die Glockenweihe wird nach dem Ritual der römisch-katholischen Kirche von einem Bischof oder einem beauftragten Priester vollzogen. Zu Beginn betet der Geistliche den 50. Psalm, dem weitere Psalmen folgen. Hierauf segnet er Salz und Wasser. Während abermals Psalmen gebetet werden, wäscht er zusammen mit den Kirchendienern die Glocke innen und außen mit Weihwasser ab. Mit Gebeten wird der Segen Gottes für die Glocke erfleht, damit sie gegen Dämonen und Unwetter Macht habe; zugleich soll ihr Klang die Gottseligkeit förden. Dann macht der Bischof mit dem für die Letzte Ölung bestimmten Öl sieben Kreuze auf die Außenseite und vier auf die Innenseite der Glocke, während zwei Weihegebete gesprochen werden. Im Anschluß stellt der Priester das Weihrauchgefäß so unter die Glocke, daß der Rauch in ihr emporsteigt. Die Verse 38-42 aus dem Lucasevangelium beschließen dann die Glockenweihe.

Die Glockentaufe

Im Jahre 1518 wurden auf dem Reichstag zu Nürnberg 100 Beschwerden über den römischen Stuhl übergeben, in denen auch die Glockenpaten genannt sind. Auch Luther sah in den Handlungen zur Glockenweihe und ihrer Namensgebung eine Taufhandlung. So ist von ihm überliefert, daß er sich über die Blindheit der Bischöfe beklagte, die Glocken, Holz und Steine beschmieren und mit Wasser besprengen. Nicht Christus, sondern Spinnen und Vögel können dann darin wohnen. Und weiter : "An statt der Seelen taufen sie tote Geschöpfe, Stein, Altar, Glocken, - das ist eine große Unsinnigkeit und Thorheit, daß du vor Lachen erstarren müßtest." Es wäre noch zu berichten, daß Luther möglicherweise durch einen Blitzschlag zum Reformator wurde. Wie erzählt wird, schlug im Jahre 1505 vor den Toren Erfurts ein Blitz neben dem jungen Luther ein. Im ersten Schrecken soll er gelobt haben: "Hilf, heilige Anna, ich will eine Mönch werden."

Das Wetterläuten

Ein Blick in den deutschen Glockenatlas Bd. 4, Baden, läßt vermuten, daß Glockeninschriften zur Abwehr von Gewitter und Blitz erst zu Beginn des 15. Jahrhunderts aufkamen. Im Jahre1486 erhielt eine Glocke für das Münster der damals noch freien Reichsstadt Schaffhausen eine längere lateinische Inschrift, die mit den Worten "Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango." ('Die Lebenden rufe ich. Die Toten beklage ich. Die Blitze breche ich.') beginnt. In der Folge geht der lateinische Text in eine deutsche Formulierung über. In dieser wird der Abt von Schaffhausen als der Stifter der Glocke und schließlich auch der Glockengießer Lugwig Peiger aus Basel genannt. Schiller, der aus einer Encyklopädie davon erfuhr, übernahm das Motto für sein "Lied von der Glocke". Im oben genannten Glockenatlas finden sich für Baden 30 Hinweise auf lateinische Inschriften zur Abwehr von Unwettern und Blitzen. In deutsch gehaltene Abwehrformeln auf Glocken sind sehr selten. Eine für die katholische Pfarrkirche in Friedingen (Singen) im Jahre 1670 gegossene Glocke erhielt die vierzeilige Inschrift: "DIE LEBENDIGEN BERVFE ICH / DIE DOTEN BEKLAGE ICH / DEN DONNER BRICHE ICH / WER DAS NICHT GLAVBT DER LESE MICH." Eine für den Ort Höchenschwand im Jahre 1825 gegossene Glocke dürfte vermutlich die letzte gewesen sein, auf der noch zwischen die Stege die lateinische Inschrift "VIVOS VOCO MORTUOS PLANGO FULGURA FRANGO" angebracht wurde.

In die Literatur sind Hinweise auf das

Wetterläuten recht spät

eingegangen. Die vermutlich erste

Aussage dazu findet sich bei Johann

Fischart

in seiner 1572 erschienenen

"Aller praktik Großmutter". Dort

heißt

es: "Im großen

regen werden sich die Weiber hinden auffdecken, auff

das sie das haupt

verstecken. Wann der Hagel als erschlagen hat, so ist

das

Wetter

läuten zu spaat." Frühere Angaben über

das

Wetterläuten

sind aus alten Urkunden bekannt. So erfahren wir aus

einer Rechnung des

Konstanzer

Säckelamtes von 1443 fol. 14.: " den

wetterlütern 4

Pfd. den. (Denar)

irs solds für daß wetter

lüten." (ZGO 14/256). In einem

Bestallungsbrief

für die

Verleihung des Mesneramtes an Hans Wolf zu Odenheim vom 10.

Januar 1522

heißt es: " Zum dritten soll er geflissen sin so zu

ziten

wetter

kumen zu rechter zit und nit vertziehen gegen dem Wetter zu

leutten,

sol

auch das crützlin ein stuck vom heilgen crütz ist

mit

ernstlicher

andacht in seine hande nemen und heruss uff den Kirchhof

geen unddasselbig

gegen dem wetter halten, wie es dann von alter her im

bruch und ubung

gewesen

ist." (ZGO 55/466). Einer im Jahre 1560 in

Burkheim am Kaiserstuhl

erlassenen

"Ordnung" ist zu entnehmen, daß

jeder Bürger im Bann, der drei

Sester Frucht, Korn, Weizen, Hafer

oder Gerste sät, dem Sigeristen

(Mesner)

für das

Wetterläuten eine Garbe schuldig sei. (ZGO 57/572).

In die Literatur sind Hinweise auf das

Wetterläuten recht spät

eingegangen. Die vermutlich erste

Aussage dazu findet sich bei Johann

Fischart

in seiner 1572 erschienenen

"Aller praktik Großmutter". Dort

heißt

es: "Im großen

regen werden sich die Weiber hinden auffdecken, auff

das sie das haupt

verstecken. Wann der Hagel als erschlagen hat, so ist

das

Wetter

läuten zu spaat." Frühere Angaben über

das

Wetterläuten

sind aus alten Urkunden bekannt. So erfahren wir aus

einer Rechnung des

Konstanzer

Säckelamtes von 1443 fol. 14.: " den

wetterlütern 4

Pfd. den. (Denar)

irs solds für daß wetter

lüten." (ZGO 14/256). In einem

Bestallungsbrief

für die

Verleihung des Mesneramtes an Hans Wolf zu Odenheim vom 10.

Januar 1522

heißt es: " Zum dritten soll er geflissen sin so zu

ziten

wetter

kumen zu rechter zit und nit vertziehen gegen dem Wetter zu

leutten,

sol

auch das crützlin ein stuck vom heilgen crütz ist

mit

ernstlicher

andacht in seine hande nemen und heruss uff den Kirchhof

geen unddasselbig

gegen dem wetter halten, wie es dann von alter her im

bruch und ubung

gewesen

ist." (ZGO 55/466). Einer im Jahre 1560 in

Burkheim am Kaiserstuhl

erlassenen

"Ordnung" ist zu entnehmen, daß

jeder Bürger im Bann, der drei

Sester Frucht, Korn, Weizen, Hafer

oder Gerste sät, dem Sigeristen

(Mesner)

für das

Wetterläuten eine Garbe schuldig sei. (ZGO 57/572). Daß es noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Bodenseeraum eine besondere Form des Wetterläutens gab, erfahren wir von Heinrich Hansjakob inseinen "Schneeballen", Erzählungen vom Bodensee. Er läßt uns wissen, daß sein Mesner jeweils von Mai bis September um ein Uhr das Wetterzeichen läutet. Während er läutet, nehmen die Männer den Hut ab, und alle beten um Abwendung von "Hochgewitter".

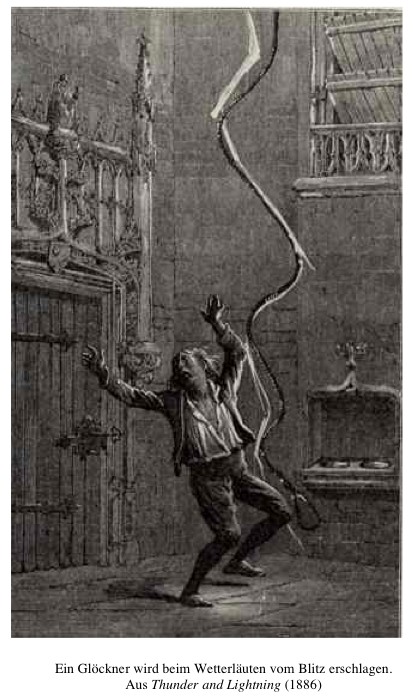

Maßnahmen gegen das Wetterläuten

Nachdem immer wieder Glöckner beim Wetterläuten ums Leben kamen, greift Fischer gleich zu Beginn dieses Thema auf, das übrigens auch in späteren Schriften nie vergessen wird. So erfahren wir, daß in der Nacht zwischen dem 14. und 15. April 1718 in der Niederbretagne ein entsetzliches Gewitter herrschte, bei dem Blitz auf Blitz und Donner auf Donner folgte. In 24 einander benachbarten Kirchen an der Küste zwischen Landernau und St.Paul de Leon läuteten die Glocken, und alle diese Kirchen wurden vom Blitz getroffen. Einige andere Kirchen, in denen man nicht läutete, blieben hingegen verschont. Dort hatten sich die Pfarrer dafür entschieden, daß an diesem letzten Tag der Karwoche nicht geläutet werden sollte.

Fischer berichtet in der Folge, daß der Blitz nach den Berechnungen eines deutschen Physikers binnen 33 Jahren 186 Glocken getroffen und dabei 103 Läuter getötet habe. Nach Fischers Meinung wird ein Glocke durch den Schlag des Klöppels erhitzt und damit die Luft um sie herum dünner. Dieser Vorgang schafft dem Blitz Raum, und so schlägt er in den Turm ein, in dem geläutet wird. Auch mache die Erwärmung die Glocke positiv elektrisch und bilde so eine elektrische Atmosphäre. Die über den Turm hinwegziehenden Wolken seien negativ elektrisch und "alsdenn brichts los, und schlägt ein." Auf den 110 Seiten seines Buches geht der ehemalige Professor der Mathematik und Mitglied der kurfürstlichen Akademie der Wissenschaften auf alle damals gängigen Theorien zum Gewittergeschehen ein. Humorvoll schildert er die Glockeninschriften und äußert sich auch so über die Glockentaufe. Für ihn war sie ein unsinniges Affenspiel, für das auf Rechnung der Paten, ansehnlicher Männer, ein herrliches Bankett gegeben wurde. Von ihm genannte Schutzmaßnahmen wurden noch lange von späteren Autoren übernommen. Fischer hat, wie es scheint, wesentlich dazu beigetragen, daß der Unsinn des Wetterläutens erkannt wurde.

Aber dennoch: In Passau hielten im Jahre 1798 Landbewohner bei dem bischöflichen Offizium an, das Läuten der Glocken bei Gewittern wieder zu erlauben. Der Bitte wurde stattgegeben. Im August desselben Jahres wurde in dem Dorf Diepolzhofen ein Läuter vom Blitz erschlagen. Im nahelegen Leutkirch zerschmetterte zwei Tage später ein Blitz die Kreuzspitze des Turms, als bei einem heftigen Gewitter die Glocken gezogen wurden. Von den weiteren Schriften gegen das Wetterläuten sei hier noch G. v. Zangen genannt, dessen Arbeit "Über das Läuten beym Gewitter" 1791 in Gießen erschien und in der verschiedene Polizeiverordnungen zum Wetterläuten behandelt werden.

Allerlei Kulthandlungen

Manchenorts mußte das Herdfeuer bei einem Gewitter sofort gelöscht werden, damit der Rauch den Blitz nicht anziehen konnte. In anderen Gegenden wiederum wurde sogleich grünes Holz aufgelegt, um mit der damit verbundenen Rauchentwicklung die Gewitterhexen abzuschrecken. J. Kraus bezeichnet in seinem "Gewitterkatechismus" Küchen und Herde als besonders gefährliche Plätze, die bei einem Gewitter unbedingt zu meiden sind. Nach seiner Meinung könnte ein Blitz in das Kamin hineingezogen werden, weil aus diesem Rauch entsteigt, der viele schweflige Teile enthält.

In manchen Gegenden Nordbadens steckte man auf dem Feld gefundene Versteinerungen zur Gewitterabwehr unter einen Dachsparren. Weit verbreitet ist der Glaube, daß die auf das Dach gepflanzte Haus- oder Dachwurz (Sempervivum tectorum) das Gebäude vor Blitzschlag und Feuersgefahr schütze. Es wird vermutet, daß der Glauben an die blitzabwehrende Kraft der Hauswurz schon in der Antike verbreitet war. In der Landgüterordnung Kaiser Karls des Großen (Capitulare de villis) werden die Pächter der kaiserlichen Hofgüter verpflichtet, Dachwurz auf die Hausdächer zu pflanzen. Neuere Forschungen lassen vermuten, daß die rundum gewimperten Blattränder der Dachwurz je nach Ladung der Gewitterwolke positive oder negative Elektrizität "absprühen". Das ursprüngliche Gewitterfeld in der Umgebung vieler Dachwurzpflanzen würde aber damit verändert. So gesehen hätte die Pflanze, die auch unter dem Namen Donnerbart bekannt ist, vielleicht doch eine örtliche, den Blitz abweisende Eigenschaft. Verbreitet ist noch heute der Aberglaube, daß kein Haus vom Blitz getroffen wird, auf dem ein Vogel nistet. Insbesondere gilt dies für den Storch. Allen bekannt ist St. Florian, der Schutzheilige gegen Feuers- und Wassergefahr, der um 304 in Oberösterreich in die Enns gestürzt wurde. In katholischen Gegenden Deutschlands ist in den Gibeln vieler Häuser sein Bild angebracht. Bei dem Stoßseufzer: "Oh heiliger St.Florian, schütze unser Haus - zünd andere an." hat dann sicher mancher Hausbesitzer das am Gibel angebrachte Bild vor Augen und vertraut auf dessen Hilfe.

Von der Reibungselektrizität zum Blitzableiter

Franklins Schilderhäuschen

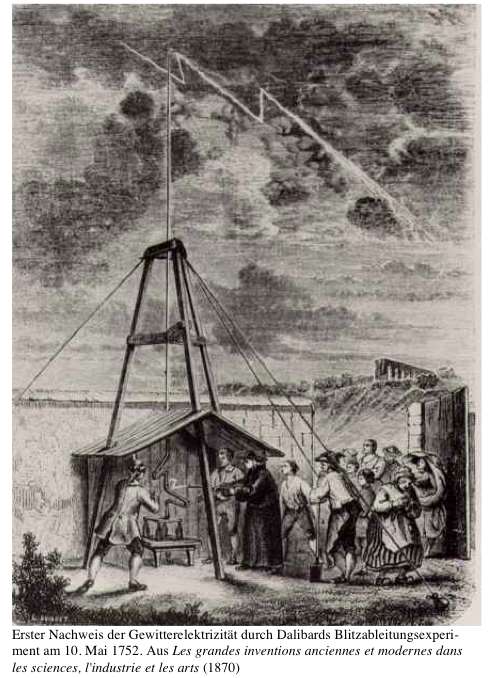

Als die Veröffentlichungen Franklins in Europa bekannt wurden, baute Thomas Francois Dalibard in der Nähe von Paris auf einem Hügel ein Schilderhaus nach den Angaben Franklins und versah es mit einer fast 12 m hohen Eisenstange. Am Nachmittag des 10. Mai 1752 gelang es dem Gehilfen Dalibards beim Vorbeizug eines Gewitters, Funken aus dem unteren Ende der Stange zu ziehen. Zugegen waren der Dorfpfarrer und einige Dorfbewohner. Mit diesem Versuch war erstmals der Beweis erbracht, daß der Blitz eine elektrische Erscheinung ist.

Franklin läßt einen Drachen steigen

Versuche an vielen Orten

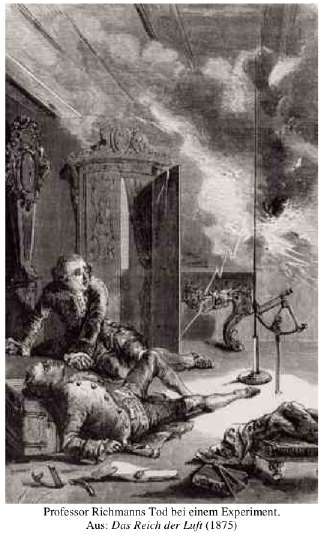

Das erste Unglück

Ein besonderer Blitzableiter

Vom Blitz verletzt

Zandt begab sich am Nachmittag des 3. Mai 1783 nach Grötzingen, um die vom Blitz getroffenen jungen Leute zu untersuchen und das Nötige zu veranlassen. In seinem dem Oberamt Durlach vorgelegten Bericht schildert er die festgestellten Verletzungen sehr ausführlich und präzis. Zandt vergleicht einige Verletzungen des 15jährigen Jakob Friedrich Volz mit Schroteinschüssen, die allerdings nicht die Haut durchdrungen hätten. Er bemerkt dann, daß sich an der Kleidung des Jungen keine Beschädigungen fanden. Bei der Untersuchung des 14jährigen Friedrich Walther sieht er, daß an dessen linken Schläfenseite Haare abgesengt wurden. Dieser Junge lag nach Aussage der anderen Jugendlichen etwa eine Viertelstunde regungslos, bis die ersten Helfer kamen. Er wurde dann auf einem Karren nach Hause geführt und erholte sich nur langsam wieder. Bei der 15 Jahre alten Magdalena Heid waren hinter dem rechten Scheitelbogen die Haare eine halbe Handbreit ganz versengt, und darunter befand sich eine Verletzung. An weiteren Körperstellen zeigten sich rote Streifen. Auch Magdalena war 6-7 Minuten ohne Besinnung. Die beiden bewußtlosen Kinder hielt man zunächst für tot. Salome Kurz, 15 Jahre, hatte größere Brandwunden und Abschürfungen, erholte sich aber dennoch rascher als die anderen. Zandt schlug vor, den Platz zu untersuchen, um möglichst zu erfahren, wie sich der "Zufall" ereignete und wie die "Beschädigten" nebeneinander unter der Eiche gesessen hatten.

Der Kugelblitz, noch immer ein Rätsel

Seit 1984

sammelt der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes mithilfe

eines

Fragebogens Augenzeugenberichte über das Auftreten von

Kugelblitzen;

mittlerweile liegen 130 Berichte vor.

Selbstverständlich ließ

sich mit den Angaben der Augenzeugen

das Geheimnis des Kugelblitzes noch

nicht lüften, aber immerhin

konnten einige der bisherigen Theorien

widerlegt

werden. So liegen

allein 40 Berichte über Ereignisse innerhalb

von Gebäuden vor,

bei denen die Augenzeugen den Blitz zuvor nicht

sehen

konnten. Die

Nachleuchthypothese ist damit nicht mehr haltbar.

Ferner

traten

Kugelblitze häufig schon vor einem örtlichen

Gewitter auf bzw.

bevor Blitze niedergingen. Dies spricht sowohl gegen

die

Nachleuchthypothese

als auch gegen einen vom Blitz getroffenen

Vogel. Für den instabilen Zustand der Kugelblitze spricht ihr kurze

Verweildauer. So waren in 34%

der untersuchten Fälle die Objekte nur

1-3 Sekunden

sichtbar. Manchmal

lösen Kugelblitze Brände aus

oder wirken in andere Weise

zerstörend.

Häufig verschwinden sie

lautlos, dann aber wieder mit schwachen bis

starkem Knall, gelegentlich

auch explosionsartig. Dieses Verhalten hat

schon

J. F. Hartmann 1759 so

beschrieben. Das Phänomen Kugelblitz wird

mittlerweile

weltweit

erforscht. Vielleicht kann die natürliche Energiequelle

der

Kugelblitze bald identifiziert und damit eine Lücke in unserem

Wissen

geschlossen werden.

Schutzmaßnahmen einst und heute

Gütle hat das Thema so umfassend beschrieben, daß hier nur ein kurzer Überblick möglich ist. Über manche seiner Regeln können wir nur lächeln, andere aber sind durchaus heute noch anwendbar. Recht kurios ist seine von dem Abt Ponclet übernommene Beschreibung eines Gewitterzimmers. Da wird vorgeschlagen, in einem Garten eine kleines Zelt ohne jegliche Metallteile zu errichten. Oben ist es mit drei Schichten Wachstuch abzudecken, während die Seitenwände mit seidenen Tapeten behängt werden. In solch einem Behältnis sollte man vor den "Wetterstrahlen" vollkomen sicher sein. Er läßt dann den Rat des Leidener Naturforschers Pieter van Muschenbroek (1692-1761) folgen. Der schlug vor, eine Holzhütte mit Pech zu überziehen, um sich bei Gewitter darin aufzuhalten. Es könnte auch ein kleines Zimmer der Wohnung mit blauen Seidentapeten verziert und der Fußboden darin mit Pech übergossen werden.

Im übrigen sah man noch immer Zusammenhänge zwischen der Materie des Blitzes und den Dünsten. Unter der Überschrift "Verhalten im Zimmer" schreibt Gütle: "Man nehme bei schwühlen Tagen auf Reinlichkeit Bedacht. Der Mensch lebt immer in einer Wolke von Dünsten, die aus ihm entstehen, und sie wird nicht selten so bemerkbar, daß man sie riecht." Eben diese Dünste konnten sich nach der damaligen Meinung leicht entzünden und mit dem Blitz verbinden. In § 169 fordert Gütle: "Man vermeide alles Erhitzen und Schwitzen, und alle Unreinlichkeit in der Kleidung."

Gütle beschreibt auch einen Blitzschirm. Ein großer Schirm aus gewachster Seide mit Stangen aus Fischbein sollte mit einem längeren Spazierstock verbunden werden; ferner war eine lange Metalltresse mitzuführen. Bei Gefahr mußte der Schirm geöffnet und die Tresse an dessen Spitze befestigt werden. Das Ende der Tresse aber sollte in einiger Entfernung auf der Erde aufliegen. Die unter dem Schirm sitzende Person bliebe dann schadlos. Schon zuvor hatte sich in Paris eine "Blitzableitermode" entwickelt. Wer etwas auf sich hielt, schmückte sich mit einem Regenschirm, von dem ein Metallband bis zum Boden reichte. Frauen trugen Hüte, die ebenfalls mit einer Erdableitung versehen waren.

Welche Regeln gelten nun heute? Die wichtigsten Regeln wurden schon eingangs genannt: man sollte sich mit geschlossenen Beinen hinhocken, wenn möglich in einer Bodenmulde, in einem Hohlweg oder unter einem Felsvorsprung, und sich dabei weder irgendwo anlehnen noch jemanden berühren. Bliebe noch zu erklären, warum es heute als falsch und lebensgefährlich angesehen wird, sich flach auf den Boden zu legen, obgleich früher gerade zu diesem Verhalten geraten wurde.

Ein Blitzstrom wird an der Einschlagstelle nicht unmittelbar vom Erdboden aufgenommen, sondern fließt in Teilströmen mehr oder weniger sternförmig ab. Damit treten auch in größerer Entfernung vom Einschlagort noch Ströme im Erdboden auf, die gefährlich sind. Im allgemeinen wird die Gefahrenzone mit 15 m angegeben; bei felsigen Untergrund dürften es aber bis zu 100 m sein. Da die Stromstärke eines Blitzes bis zu 100 000 Ampere beträgt, fließen selbst in den einzelnen Teilströmen noch mehrere 1000 Ampere. Während des Stromflusses treten dann zwischen zwei voneinander entfernten Punkten Spannungen auf, die von dem Widerstand des Bodens abhängig sind. Nach dem Ohmschen Gesetz ist die an einem Leiter auftretende Spannung das Produkt aus Stromstärke und Widerstand. Angenommen, der Widerstand des Erdbodens beträgt im Oberflächenbereich pro Meter 50 Ohm und der Teilstrom noch 1000 Ampere, so beträgt die an zwei Punkten im Abstand von einem Meter abgreifbare Spannung 50 000 Volt. Würde in diesem Bereich ein Mensch mit ausgestreckten Armen am Boden liegen, so käme er mit etwa 100 000 Volt in Berührung. Damit wird auch verständlich, weshalb ein Blitzschag oft sehr viele Tiere aus einer Herde tötet: diese kommen wegen des großen Abstands zwischen Vorder- und Hinterhufen oft mit hohen Spannungen in Berührung.

Literatur- und Quellenhinweise :

Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaft und Künste. (1818-89) Leipzig.BISCHOF, B. u T. BREUER (Hrsg.) (1985): Deutscher Glockenatlas Bd.4: Baden. München.

BÖCKMANN, J.L. ( 1782): Über die Blitzableiter. Karlsruhe. 2.Aufl. 1830.

FELDHAUS, F. M. (1965): Die Technik. 2. Aufl., München.

FIGUIER, L. (1870): Les grandes inventions anciennes et modernes dans les sciences, l'industrie et les arts. Paris.

FISCHART, J. (1572): Aller praktik Großmutter. O.O.

FISCHER, J. N. (1784): Beweis, daß das Glockenläuten bei Gewittern mehr schädlich als nützlich. München.

FONVIELLE, W. de (1886): Thunder and lightning. New York.

GAREIS, K. (1895): Die Landgüterordnung Kaiser Karls des Großen. Berlin.

Generallandesarchiv Karlsruhe: Unglücksfälle im Oberamt Durlach. Abteilung 136/1646.

GILBERT, O. (1907): Die meteorologischen Theorien des Griechischen Altertums. Leipzig.

GRATZENSTEIN, C. G. (1744): Abhandlung von dem Aufsteigen der Dünste und Dämpfe. Halle.

GRATZENSTEIN, C..G. (1745): Abhandlung von dem Nutzen der Electricitäte. Halle.

GRIMM, J. u. W. (1889): Deutsches Wörterbuch. Leipzig.

GÜTLE, J. K. (1805): AllgemeineSicherheitsregeln bei Gewittern. Nürnberg

GÖTZINGER, E. (1885): Reallexikon der Deutschen Altertümer. Leipzig.

Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens (1930). Berlin.

HANSJAKOB, H. (1894): Schneeballen. Freiburg.

HARTMANN, J. F. (1759): Abhandlung von der elektrischen Kraft. Hannover.

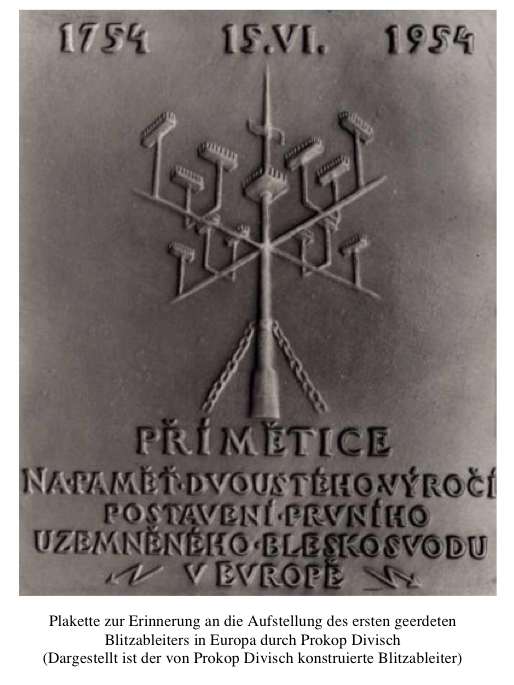

JIHOMORAVSKE MUSEUM (1965): Prokop Divisch. Sein Leben und Schaffen. Znojmo.

KRAUS, J. (1814): Gewitterkatechismus. Augsburg.

PRINZ, H. (1979): Gewitterelektrizität. München.

REIMARUS, J. A. H. (1778): Vom Blitze, dessen Bahn und Wirkungen. Hamburg.

REIMARUS, J. A. H. (1770): Die Ursache vom Einschlagen des Blitzes. Langensalza.

SCHÜTTE, W. (1875): Das Reich der Luft. Leipzig.

SUPPRIAN, F.L. (1746): Vernünftige Gedanken von den Ursachen des Blitzes und dessen wunderbaren Wirkungen. Potsdam.

TETENS, J.N. (1774): Über die beste Sicherung seiner Person bey einem Gewitter. Bützow u.Wismar

WILCKE, J. C. (1758): Des Herrn Benjamin Franklins Briefe von der Eektrizität. Leipzig.

WINKLER, J. H. (1745): Die Eigenschaften der Electrischen Materie und des Electrischen Feuers. Leipzig.

ZANGEN, C. G. v. (1791): Über das Läuten beym Gewitter. Giessen.

ZEDLER, J.H. (Hrsg.) (1732-1750): Großes Vollständiges Universallexikon. Leipzig.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. (ZGO)

Anmerkungen:

(*) Dieser Aufsatz erschien erstmals unter dem Titel "Man erhitze sich daher zur Zeit der Ungewitter nicht" in Hierzuland 8/15, 1993: 6-23. [zurück zum Anfang]| zurück zur

Hauptseite |

Kontakt zum Autor |